「仕事が続かない…」「ちょっとしたことで疲れてしまう…」

そんな悩みを抱えていませんか?もしかすると、あなたはHSP(繊細さん)かもしれません。

この記事では、HSPやHSS型HSPの方に向いている仕事の特徴や、実際に適性がある職業を詳しく紹介します。

「自分らしく働きたい」「もう我慢するのはやめたい」──そんなあなたにとって、少しでも働くことが楽になるきっかけになれば幸いです。

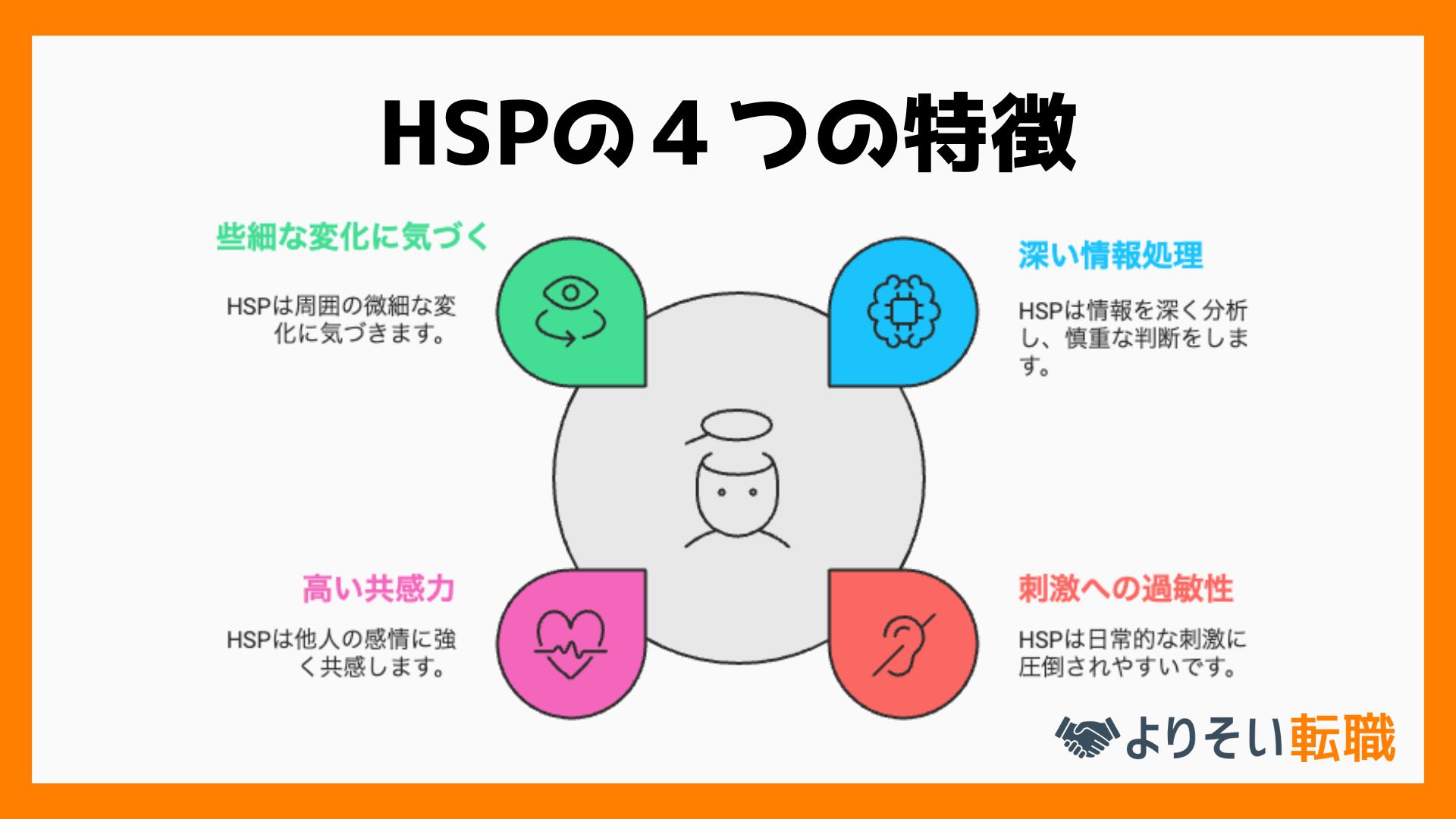

HSPの4つの特徴とは?──繊細な気質を持つ人の共通点

HSP(Highly Sensitive Person)は、生まれつき感受性が高く、まわりの刺激に強く反応する特性を持つ人を指します。いわゆる「繊細さん」とも呼ばれ、環境や人間関係の変化に敏感な傾向があります。

そんなHSPには、以下の4つの特徴が共通して見られます。

- 情報をじっくり深く処理する

HSPの人は、物事を深く掘り下げて考える傾向があり、周囲よりも慎重な判断をすることが多いです。 - 刺激に圧倒されやすい

音・光・人混みなど日常的な刺激にも過敏に反応しやすく、疲れを感じやすい一面があります。 - 共感力が非常に高い

他人の感情や空気感に敏感で、強く共感してしまうことがあります。その分、人間関係にも気を使いすぎてしまうことも。 - 些細な変化によく気づく

照明の明るさや音のトーン、他人の表情など、周囲の微細な変化にすぐ反応します。

これらの特徴は、デリケートな性格としてネガティブに捉えられることもありますが、見方を変えれば、人一倍気づける・感じ取れるという貴重な力とも言えます。

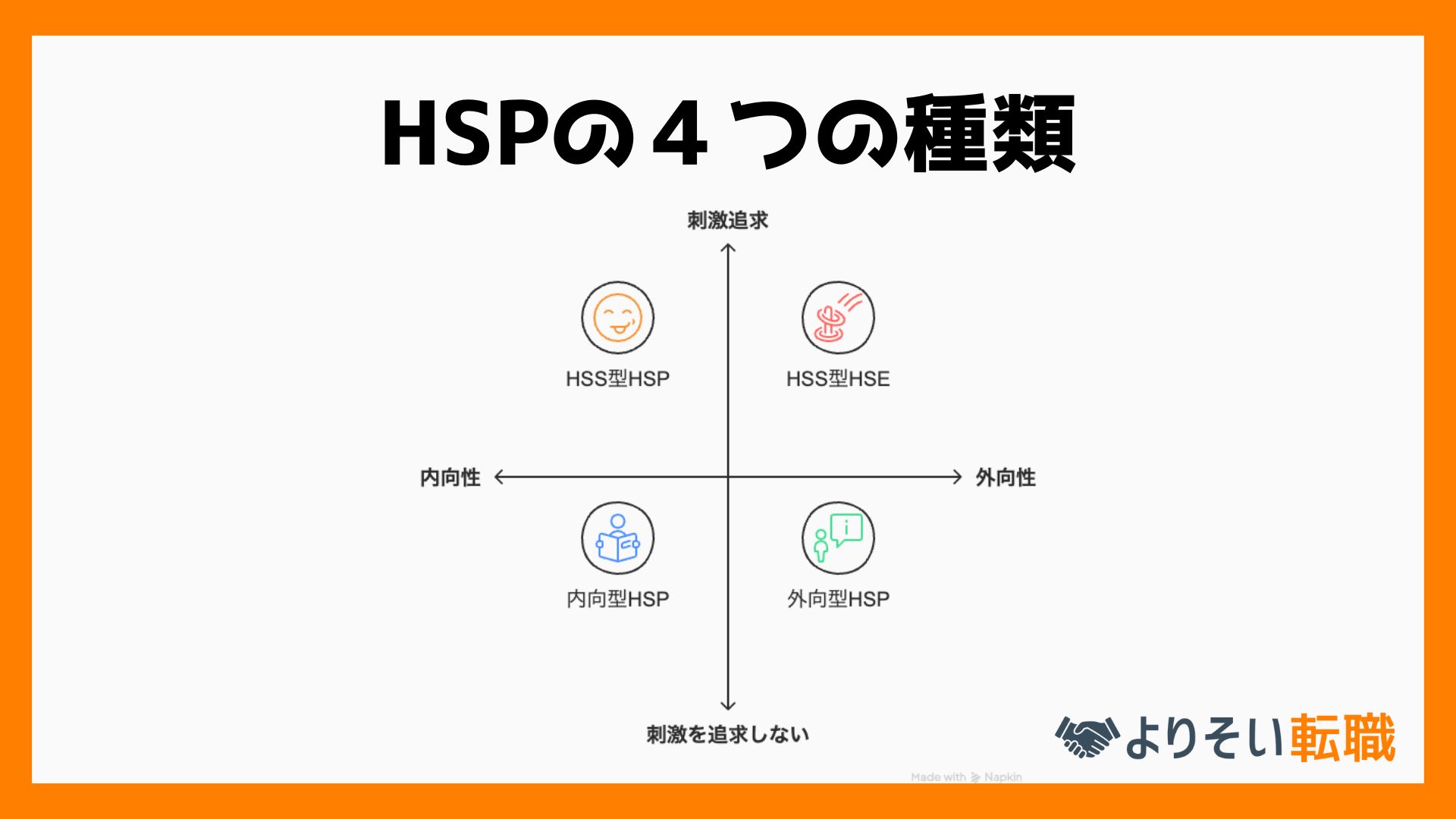

あなたはどのタイプ?HSPの4つの種類

HSPには複数のタイプがあり、すべてのHSPが同じ傾向を持っているわけではありません。代表的な4つの分類は次のとおりです。

- 内向型HSP(HSP)

静かで落ち着いた環境を好み、人との関わりは最小限に抑えたいタイプ。ひとりで過ごす時間が大切です。 - 外交型HSP(HSE)

人と接することが好きで社交的です。 - 刺激追求型HSP(HSS型HSP)

活発で好奇心旺盛なことが特徴です。 - 外交的かつ刺激追求型(HSS型HSE)

外向性と刺激を求める性格の両方を持ち、人間関係も活発です。

なるみ

なるみHSP特有の才能とは?

HSPの人は、周囲と比べて繊細で傷つきやすい面がある一方で、その繊細さは大きな強みにもなります。

たとえば、細かいところに気づく観察力、人の感情に共感できる力、相手の立場に立って物事を考える柔軟性など、HSPならではの感受性は職場でも活かせる場面が多くあります。

また、深く考える力や誠実さ、責任感の強さも、HSPの人が持つ魅力のひとつです。表には出にくいけれど、縁の下の力持ちとしてチームに安心感をもたらしてくれる存在といえるでしょう。

自分の繊細さをネガティブに捉えず、長所として認識することで、自信をもって働けるようになります。

HSPに向いてる仕事とは?相性の良い仕事を紹介!

HSPの人は、細やかな感性と強い共感力を持っており、その特性を活かせる仕事に就くことで大きな力を発揮できます。逆に、自分に合わない職場では強いストレスを感じてしまいやすいため、職種選びは非常に重要です。

「HSPだからこそ続けられる」「無理せず自分らしく働ける」そんな仕事との出会いのヒントになれば幸いです。

繊細な自分でも無理せず続けられた仕事の話

かつての私は、周囲の目や世間的な評価を気にして「安定」や「待遇」だけを基準に仕事を選んでいました。けれど、内心ではどこかしっくりこない感覚が常にあって、仕事に打ち込めず、結果的に長続きしないことも多かったんです。

そんな中、自分がHSP気質であると気づき、「なぜしんどくなるのか」の理由が少しずつ見えてきました。それからは、自分が何を大事にしているか、どんな環境なら安心して働けるかを優先して、仕事選びを見直すように。

結果として、音や人の多さに疲れにくい静かな職場、個人作業が多い仕事、自分のペースで進められるタスク中心の仕事などに移ったことで、心にも余裕が生まれ、ようやく「続けられる働き方」にたどりつくことができました。

大切なのは、「どんな仕事をするか」だけでなく、「どんな環境で、どんな気持ちで働くか」。自分の敏感さを理解したうえで選ぶ仕事は、無理をせず自然体で向き合えると感じています。

人の目が気になる内向型HSPに向いている仕事

内向型HSPの方は、人と深く関わる場面や周囲から注目されるような状況にストレスを感じやすい傾向があります。そのため、静かな環境で一人の作業に集中できるような仕事が向いているとされています。

たとえば、以下のような仕事は内向型HSPの特性に合いやすいと言われています。

- 事務職

人とのやり取りは最低限で、淡々と業務をこなすことができる職場が多いです。 - 工場の軽作業

マニュアルに沿った単純作業が中心で、人間関係のストレスが少ないのが特徴です。 - 在宅ワーク

自宅で完結する仕事であれば、自分のペースを保ちながら働けます。 - 図書館司書や書店スタッフ

落ち着いた雰囲気の中で静かに働ける点が魅力です。

無理に自分を変える必要はありません。

チームで働きたい外交型HSPに向いている仕事

外交型HSP(HSE)の方は、人と接することが得意でありながら、内面には繊細さも抱えています。社交的な一面を活かしつつも、過度な刺激を避けられるようなバランスの取れた仕事が適しています。

たとえば、以下のような仕事が外交型HSPの特性と合いやすいとされています。

- カウンセラー・相談員

人の気持ちに寄り添いながら話を聞く仕事は、共感力の高いHSPに向いています。 - 少人数のチームで行うプロジェクトワーク

信頼関係を築きやすく、過剰な刺激を避けながら協調性を活かせます。 - 受付・秘書

社交性を求められつつも、一定の距離感が保たれやすい業務内容です。 - 教育・福祉系の仕事

人と向き合う時間が多い分、やりがいを感じやすく、適度な人間関係が築きやすい分野です。

大切なのは、「社交性を活かしたい」という気持ちを大事にしながらも、繊細な自分を守れる環境を選ぶこと。外交型HSPは、人とのつながりを楽しみながらも、自分の心を守る術を身につけることで、長く働き続けられる傾向があります。

刺激と自由のバランスが取れるHSS型HSPに向いている仕事

HSS型HSPの方は、新しいことへの好奇心が強く、挑戦意欲にあふれている一方で、繊細さゆえに人間関係やプレッシャーに疲れやすいという繊細な二面性を持っています。

そんなHSS型HSPに合っているのは、「適度な変化」や「自由度」がありつつも、自分のペースを保ちやすい仕事です。以下に、その特性を活かせる代表的な職種をご紹介します。

- Webマーケター

データを分析し、Webを通じて商品やサービスを広める仕事です。観察力や探究心が求められ、アイデアを形にする工程には好奇心旺盛なHSS型HSPの強みが活きます。 - 営業職

商品やサービスの魅力を顧客に伝える仕事で、基本的には自分の裁量で動ける時間も多め。訪問型・ルート型など、業務内容を選ぶことで対人疲れを回避しやすく、行動力を発揮できる職種です。 - 配達員

荷物や食事を届ける業務は、一人で動ける時間が長く、人間関係のストレスが少なめ。ルートや内容に変化があるため、飽きずに働ける点がHSS型HSPの特性にフィットします。 - スポーツインストラクター

体を動かすことが好きな方にぴったり。お客様と適度な距離感で関わりながら、相手の変化に気づく感受性や共感力を活かせます。アクティブに働きたいHSS型HSPにおすすめです。 - アルバイト(複数掛け持ち)

さまざまな仕事に柔軟に挑戦できるアルバイトは、飽きやすい傾向があるHSS型HSPにとって、新鮮さを保ちながら働ける選択肢。短期や週ごとの変化がモチベーション維持につながります。

HSS型HSPにとっては「刺激がありすぎず、自由すぎず」が心地よいラインです。

人と関わりながらも自由に働きたいHSS型HSEに向いている仕事

HSS型HSEの方は、外交的でコミュニケーション能力に優れる一方で、繊細な気質もあわせ持つため、人と関わる中でも「気を使いすぎない自由さ」が求められます。

そんな特性に合った仕事は、相手との信頼関係が築きやすく、自分の裁量もある職種です。以下のような仕事は特におすすめです。

- カウンセラー・臨床心理士

クライアントの心の悩みに寄り添い、課題の解決を支援する仕事です。HSPの持つ共感力や空気を読む力が非常に活かされます。 - セラピスト・整体師・マッサージ師・鍼灸師・エステティシャン

顧客の体や心の状態を察知し、手技を通じて癒やしを提供する仕事です。非言語的な反応を読み取る力が求められます。 - コーチングのコーチ

クライアントの目標や成長に寄り添い、具体的な行動へ導くプロフェッショナル。HSS型HSEの傾聴力と対話力が大きな武器になります。 - 販売員・ルート営業・動物園スタッフ

お客様や同僚との関わりがありつつも、自由度が高く、動きのある仕事。気を張りすぎずに人と接したいタイプに向いています。 - 看護師・介護士・保育士

人と深く関わるケア職ですが、信頼関係が築ければ長く続けやすく、共感力や優しさがそのまま強みに変わる仕事です。

人と接することが得意でも、刺激や無理な関係性に疲れやすいのがHSS型HSEの傾向です。

HSPに向いていない仕事の特徴

HSPの方は感受性が豊かで、周囲の変化や人間関係、環境から大きな影響を受けやすい傾向があります。そのため、自分に合わない仕事に就いてしまうと、ストレスや疲れが溜まりやすく、仕事を続けるのが難しくなることも。

ここでは、HSPの特性を踏まえたうえで「避けたほうがよい仕事の特徴」を5つに分けて解説します。転職や就職活動の際に、自分に合う環境を見極める参考にしてください。

臨機応変さを求められる仕事

次々と状況が変化するような現場や、その場その場で即座に判断し行動しなければならない仕事は、HSPの人にとっては大きな負担になりやすいです。

特に明確な手順がない中で対応を求められると、頭が真っ白になってしまうこともあります。想定外の展開に弱いHSPの人には、不向きな職種といえるでしょう。

ノルマが厳しい仕事

営業職やテレアポなど、成果に対して厳しい数値目標を課せられる仕事は、HSPの人には強いプレッシャーとなります。

日々数字に追われる環境では、失敗を恐れて萎縮しやすく、結果的に自己肯定感を下げてしまうケースもあります。

他人との交流が多すぎる仕事

接客業や受付、コールセンターなど、人とのやりとりが一日中続くような仕事は、HSPにとって刺激が強すぎることがあります。

人と話すことが嫌いなわけではなくても、気を使いすぎたり、相手の感情を受けすぎたりして、終業後にはぐったりしてしまうことも少なくありません。

素早い対応が求められる仕事

短時間で判断し、すばやく動かなければいけない職場──たとえば飲食店のホール業務やコンビニのレジなど──では、HSPの特性が裏目に出る可能性があります。

焦りや緊張からミスをしやすく、自己否定に陥りやすくなるため、自信を持って働くのが難しくなります。

休みが取りにくい仕事

慢性的な人手不足で、有給が取りづらい職場は、心身のバランスを保ちたいHSPにとって非常に負担が大きいです。

疲れを感じていても我慢して働き続けることで、限界を超えてしまい体調を崩すリスクもあるため、休みの取りやすさは非常に重要なポイントです。

自分に合った仕事の見つけ方

繊細な気質を持つHSPの方にとって、どんな仕事をするか以上に「どんな環境で、どんな関わり方をするか」が大切です。向き・不向きを見極めないまま仕事を選ぶと、些細なことでも心身の負担が大きくなってしまいます。

ここでは、自分の強みや気質に合った仕事を見つけるために大切な視点を紹介します。「なんとなく続かない」「働くのがしんどい」と感じている方こそ、一度立ち止まって、自分の特性と向き合ってみてください。

自分の特性を書き出してみる

自分に合った仕事を見つける第一歩は、「自分がどんな人間なのか」を客観的に整理することから始まります。

たとえば、「どんな場面で疲れやすいのか」「どんな作業なら集中できるのか」「どんな環境だと落ち着くか」など、これまでの仕事や生活の中で感じてきたことを書き出してみましょう。

紙に書くのが苦手なら、スマホのメモでもOKです。自分の行動や感情の傾向を可視化することで、「避けたい仕事の傾向」や「向いていそうな仕事の条件」が徐々に見えてきます。

HSPの方は、とくに感覚や感情に敏感なので、自分の反応を記録するだけでも多くの気づきが得られます。

働く目的を明確にする

なんとなく仕事を選んでしまうと、「合っていない」と感じたときに理由が分からず、モヤモヤを抱えたまま働き続けることになります。

特にHSPの方は、環境や人間関係の影響を強く受けやすいため、「何のために働くのか」という軸がないと、気づかないうちに消耗してしまうことも。

たとえば、「誰かの役に立ちたい」「安心できる生活をしたい」「自分の好きなことを形にしたい」など、自分の中にある“働く意味”を一度言葉にしてみることが大切です。

目的がはっきりしていると、多少の困難があっても「ここを乗り越えれば自分の理想に近づける」と思えるようになり、仕事への向き合い方にも前向きな変化が生まれます。

HSS型HSPが快適に働くための工夫

HSS型HSPの方は、「好奇心旺盛で新しいことが好き」「でも疲れやすくて繊細」という二面性を持っています。そのため、働き方にちょっとした工夫を加えるだけで、心地よく仕事を続けやすくなります。

ここでは、HSS型HSPが仕事で無理をしすぎず、自然体で働けるための具体的な工夫を紹介します。

ワークライフバランスの取り方

HSS型HSPの方は、仕事に夢中になりやすい反面、自分の限界を見落としがちです。やりがいのある仕事や刺激的なプロジェクトに取り組むほど、無意識のうちに疲労をためてしまうことがあります。

だからこそ、仕事とプライベートの線引きを意識的に行うことがとても大切です。休日にはしっかりと“何もしない時間”をつくる、あえてスマホを見ない時間を確保するなど、自分のためのルールを決めてみましょう。

また、「楽しそうだから」といってスケジュールを詰めすぎないこともポイントです。好奇心と休息のバランスを意識することで、長期的にエネルギーを保ちながら働くことができます。

刺激と休息のバランスを保つ

HSS型HSPの方は、成長したい気持ちや「もっと成果を出したい」という向上心が強く、仕事に対する熱量も高い傾向があります。

その一方で、刺激を受けすぎると一気に疲れてしまい、突然「もう続けられないかも」と感じてしまうことも。だからこそ、やりがいや成長の喜びと、しっかり休む時間のバランスがとても大切です。

たとえば、成果が見える仕事や、努力に対して「ありがとう」と感謝される環境は、HSS型HSPにとって前向きなエネルギー源になります。

同時に、頑張りすぎないための習慣づくり──無理をしすぎないスケジュール設計、週に1日は完全オフを確保するなど、自分の“休息のタイミング”も大切にしてください。

まとめ|HSPだからこそ、自分らしく働ける道がある

HSPやHSS型HSPの方にとって、仕事選びは「やりがい」だけでなく「心地よさ」や「安心感」が何よりも大切です。自分の特性を無視して働き続けるのは、心と体に大きな負担となり、結果的に仕事が続かなくなることもあります。

今回ご紹介したように、HSPには向いている仕事とそうでない仕事の特徴があります。自分のタイプや価値観をしっかり見つめ直し、環境・働き方・人間関係のバランスが取れた職場を選ぶことで、無理なく自分の力を発揮できるはずです。

「繊細だから働きづらい」のではなく、「繊細だからこそ活かせる場がある」という視点を持つことで、キャリアの選択肢はぐっと広がります。